Colima.- La pregunta sobre si un criminal nace o se hace sigue generando debate en la sociedad. Sin embargo, para la ciencia, la respuesta se encuentra en la epigenética: “El ambiente ejerce presión e incluso puede provocar cambios estructurales”, explicó la doctora Diana Brito Navarrete, del Laboratorio de Neuropsicología y Psicología de la UNAM, quien dictó la conferencia virtual: “La crianza como factor de riesgo o protección en el desarrollo infantil”, dirigida a estudiantes de la Facultad de Psicología y Trabajo Social de la Universidad de Colima, como parte de las actividades de la Red Global MX capítulo España.

La conferencista detalló que los rasgos físicos -color de piel, ojos, tipo de cabello, forma de la nariz, entre otros- son reflejo de la genética. En cambio, el desarrollo psicológico y emocional depende en mayor medida del entorno: el lugar de residencia, el idioma, la alimentación, el medio social, la escolarización, e incluso el uso de dispositivos electrónicos como celulares, televisión y videojuegos.

Brito Navarrete comentó que estos cambios cognoscitivos se estudian desde la neuropsicología. Esta área de la ciencia analiza las funciones ejecutivas que se ejecutan desde los lóbulos centrales, en específico el lóbulo frontal, que comienza su desarrollo desde la etapa del embrión y continúa hasta después del nacimiento. “Hay quienes dicen que el desarrollo del lóbulo frontal continúa después de los 20 años e incluso hay posturas que dicen que hasta los 30 sigue madurando; de tal manera que los cambios se estabilizarán entre los 20 y 30 años”.

Las funciones ejecutivas -habilidades cognitivas destinadas a adaptarnos a situaciones nuevas y complejas- son descritas por Brito Navarrete como “el director de orquesta de nuestro cerebro y cuerpo, la parte más exquisita e inteligente”. Entre ellas se incluyen la inhibición, la planeación, la memoria de trabajo, la fluidez mental, la solución de problemas complejos, la flexibilidad mental, la generación de hipótesis, el diseño de estrategias, la secuenciación y la abstracción. Estas capacidades, aclaró, se aprenden principalmente a través de la observación, de ahí la importancia de la crianza desde edades tempranas.

Estilos de crianza

Actualmente, se promueve la crianza positiva o respetuosa, pero existen cuatro estilos predominantes:

Autoritaria: hay mucha exigencia; no considera las peticiones de los hijos e hijas y los cuidadores son poco afectuosos, manifiestan conductas coercitivas y prestan escaso apoyo emocional. Las consecuencias de este tipo de crianza son personas con conductas sumisas, de poca creatividad, obediencia indiscriminada y conformismo, escasa competencia social, agresividad e impulsividad; son menos alegres y espontáneos.

Permisiva. Al niño o la niña se le permite todo, no tiene límites. Los padres no muestran autoridad frente a los hijos, evitan el enfrentamiento, no hay reglas o no se cumplen. Las consecuencias de este tipo de crianza son: poca tolerancia a la frustración, problemas de conducta, abuso de sustancias, comportamientos impulsivos, así como poca motivación, responsabilidad y capacidad de esfuerzo.

Negligente o indiferente. Afortunadamente, explicó este estilo casi no se da, pues delega la crianza en terceros y los padres casi no están presentes. “Las consecuencias pueden ser que los pequeños presenten depresión, baja autoestima, inseguridad y bajos logros escolares. Son niños sin brújula emocional, no hay quienes los contenga o responda a sus necesidades emocionales, que tienen consecuencias impactantes”.

Democrática. Aquí los padres prestan atención a las peticiones y preguntas de sus hijos, muestran interés; hay una combinación de afecto y apoyo con ciertas dosis de control y democracia. Se establecen reglas claras, y se promueve la conducta asertiva. No se invade ni restringe la intimidad del niño. Hay inducción, más que castigo, y la consecuencia es razonada y verbal, no física. Las consecuencias son niñas y niños autónomos, responsables, con motivación, autocontrol, pensamiento crítico y alta autoestima.

Para la neuropsicóloga, la crianza tiene que estar equilibrada entre el afecto y la forma de conducirse. “A mí me gusta mucho la palabra, acompañar a los niños y a las niñas dándoles el espacio para que opinen y expresen necesidades, pero que no controlen cosas que no les corresponden, como sin comen, si van al médico, etcétera”.

Estudio

Para comprobar la influencia de la crianza en el desarrollo cognitivo, la doctora y su equipo realizaron un estudio con 40 madres y sus hijos de entre 3 y 6 años, en el Estado de México. Durante 25 semanas, evaluaron los efectos del programa de entrenamiento materno-infantil PREMIEN, enfocado en fortalecer el vínculo neuropsicológico y las funciones ejecutivas mediante cuadernillos de desarrollo emocional y cognitivo.

Al inicio del estudio, ningún caso correspondía al estilo negligente. El 50% de las madres adoptaba un estilo democrático, el 29% autoritario y el 20% permisivo. Tras las sesiones semanales, el estilo autoritario disminuyó en un 10%, mientras que el democrático aumentó hasta el 80% y el permisivo se redujo al 6%.

“Cada semana veíamos el desarrollo de los niños, pero también trabajamos en el fortalecimiento personal de las madres, que no nada más eran madres, esposas o amas de casa. Trabajamos con el rescate de la mujer, de lo poderosas que son. Quiero aclarar que no llevábamos agenda de género, pero el programa estaba dirigido a que, si te sientes plena como persona, no nada más con las obligaciones que tienes como madre, como esposa, como trabajadora, sino contigo, vas a tener mayor calidad en la crianza con tus hijos”.

¿Qué pasó con las funciones ejecutivas?

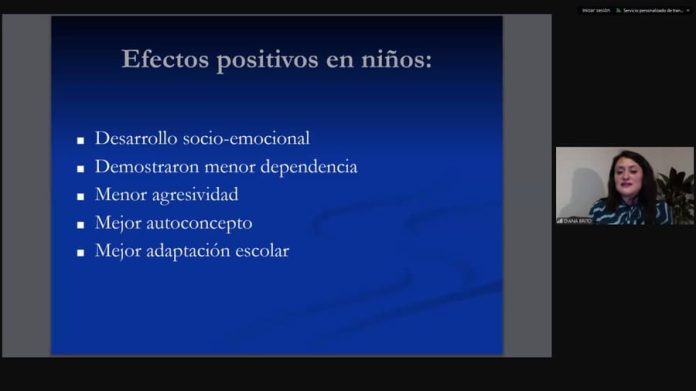

El estudio reveló una correlación positiva entre el estilo democrático y una mejor memoria de trabajo en los niños. Por el contrario, se observaron correlaciones negativas entre el estilo autoritario y habilidades como la memoria de trabajo, la planeación y la flexibilidad mental.

Asimismo, se detectaron mejoras en el desarrollo emocional: menor agresividad, mejor adaptación escolar, y un aumento en la dependencia emocional positiva. Las madres, por su parte, demostraron avances en habilidades alfabéticas, autoeficacia en la educación de sus hijos, verbalización de emociones, sensibilidad y calidad en sus relaciones de pareja.

“Es cierto -compartió por último la investigadora- que no hay un manual para ser padre, pero también existe mucha información acerca de cómo hacerlo y es un trabajo constante. ¿Cansado? Sí, es muy cansado, pero vale mucho la pena”.